Der Sachsenspiegel

Erst im frühen 13. Jahrhundert setzte eine Welle der Verschriftlichung des Gewohnheitsrechts ein. Eines der bedeutendsten und am weitesten verbreiteten niedergeschriebenen Gesetzbücher, war der "Sachsenspiegel". Dessen Verfasser war Eike von Repgow. Es wird angenommen, das er den "Sachsenspiegel" zwischen 1220 und 1235 niedergeschrieben hat.

Auftraggeber zur Niederschrift war wahrscheinlich Graf Hoyer von Falkenstein. Zumindest veranlasste er die deutsche Übersetzung des lateinischen Originaltextes, der verlorengegangen ist.

Wie der Name schon sagt, legt der "Sachsenspiegel" das Gewohnheitsrecht der Sachsen dar. Das Buch enthält mehrere Teilabschnitte

- mehrere Vorreden

- das Landrecht Buch I, II und III

- und das Lehnrecht

Das Landrecht vermittelt ein Bild vom bäuerlich-adligen Lebensraum, von Land und Leuten, Haus und Hof im Elbe-Saale-Gebiet um 1225. Beginnend mit einem Grundthema abendländischer Geschichte, dem Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, befasst sich Eike im folgenden mit den zum Land gehörenden Leuten und ihrer Einordnung in die lehnrechtliche Heerschildordnung. Es folgen in konkret anschaulicher Form eine Fülle von Bestimmungen, wie z. B. zu Eigentum und Erbe, Ehegüter und Erbrecht, Gericht- und Prozessrecht. Abgeschlossen wird das Landrecht durch Erläuterungen zur ständischen Ordnung (hohe Reichsämter, Könige, Fürsten, Grafen usw.) einschließlich des Regalienrechts (z. B. Zoll- und Münzrecht), des Heeresaufgebots und Siedlungsrechts.

Ebenfalls sachlich geordnet ist das sächsische Lehnrecht, das eher eine lehrhafte Abhandlung bietet und mit der Heerschildordnung des Reiches und Sachsens beginnt. Im Gegensatz zum Landrecht, das sich ganz auf das sächsische Recht konzentriert, ist das Lehnrecht viel umfassender und bildet die ganze Lehnspyramide ab. Es umfasst in einem ersten Teil das gemeine Lehnrecht, das sowohl das materielle Lehnrecht als auch verfahrensrechtliche Bestimmungen und die Ordnung des Lehngerichts behandelt. Der zweite Teil befasst sich mit Besonderheiten einzelner Lehen, wobei allerdings nur das Burglehen ausführlich behandelt wird. Die Städte und ihre Bürger werden nur gelegentlich genannt, das Hof- und Dienstleuterecht ausdrücklich ausgeschlossen. Es fehlt kirchliches Recht, das in die Kompetenz der Amtskirche fällt.

Die berühmte private Aufzeichnung des sächsischen Rechts und sogleich das erste deutsche Prosawerk, gehört zu den bedeutendsten mittelalterlichen Quellen die uns überliefert sind. Die Urschrift des Sachsenspiegels, die Eike von Repgow in Latein aufgeschrieben hat und die deutsche Übersetzung sind verschollen, über 400 Handschriften und Fragmente sind uns aber als kulturgeschichtliches Erbe erhalten geblieben, darunter 4 herrliche Bilderhandschriften. Diese benennen sich nach ihren heutigen Aufbewahrungsorten.

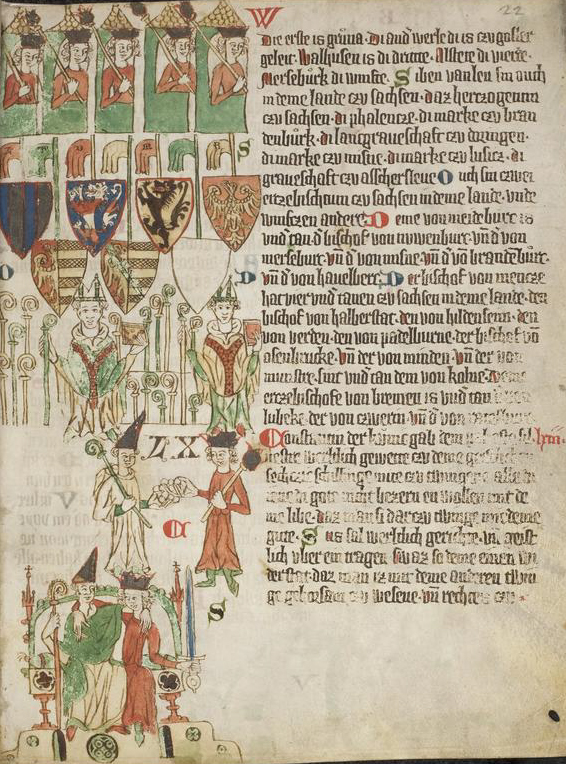

Heidelberger Bilderhandschrift

Entstand zwischen 1295 bis 1304 im obersächsischen Raum. Sie hat 310 Bildstreifen und 30 Blätter (30 x 23,5 cm). Im 17. Jh. wurden die einzelnen Lagen neu geordnet, um das Buch mit einer besonders prachtvollen und gut erhaltenen Seite beginnen zu lassen. So erscheint in Heidelberger seitdem der Anfang des Lehnrechts. Auch die Blattzählung wurde in dieser Zeit neu verändert.

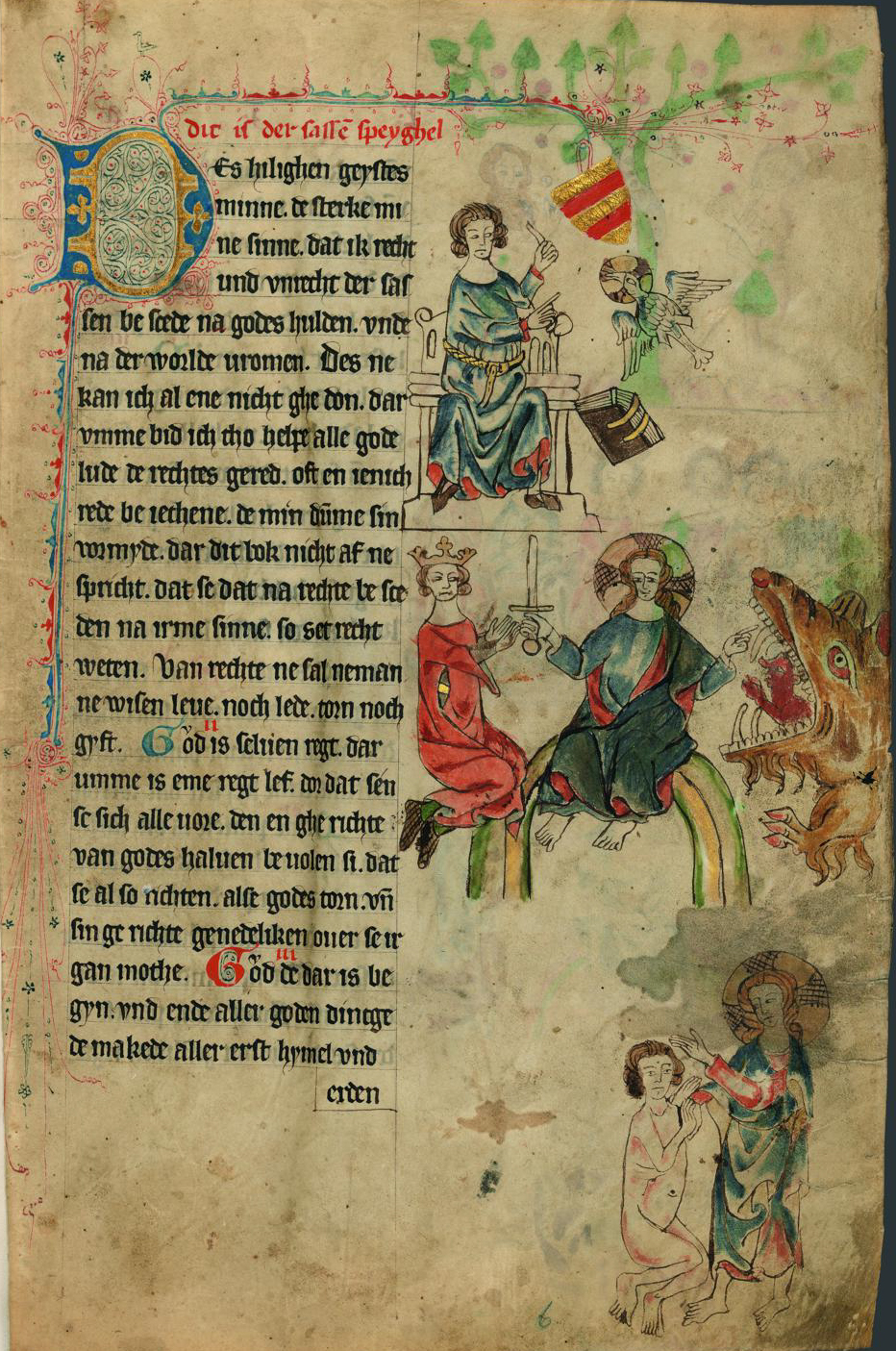

Oldenburger Bilderhandschrift

Entstand 1336 im Auftrag des Grafen Johann III. von Oldenburg, um die Ritterschaft im Recht zu unterweisen. Die Sprache ist mittelniederdeutsch. Der Verfasser war ein Mönch des Klosters Rastede bei Oldenburg namens Hinricus Gloyesten. Die Bilderhandschrift hat 578 Bildstreifen, allerdings illustrieren sie nur das Landrecht. Lediglich 44 Bildszenen auf 14 Seiten sind farblich gestaltet, während die restlichen Illustrationen nur die Umrisse der Figuren und Gegenstände erkennen lassen. Auffällig ist der Verzicht auf die Kennzeichnung von Augen, Mund und Nasen in den Gesichtern. Die Bilderhandschrift blieb somit unvollendet. Die Handschrift wurde im Jahre 1637 im Bücherverzeichnis des Grafen Anton Günther von Oldenburg (1603-1667) erwähnt. Nachdem die Handschrift durch Erbgang an andere Familien gelangt war, erfolgte 1877 der Rückkauf durch Großherzog Nikolaus Friedrich Peter von Oldenburg (1853-1900). Dessen Urenkel veräußerte die Bilderhandschrift 1991 an die Niedersächsische Sparkassenstiftung Hannover, die sie erstmals der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich machte. Jetzt wird die Bilderhandschrift in der Landesbibliothek Oldenburg aufbewahrt.

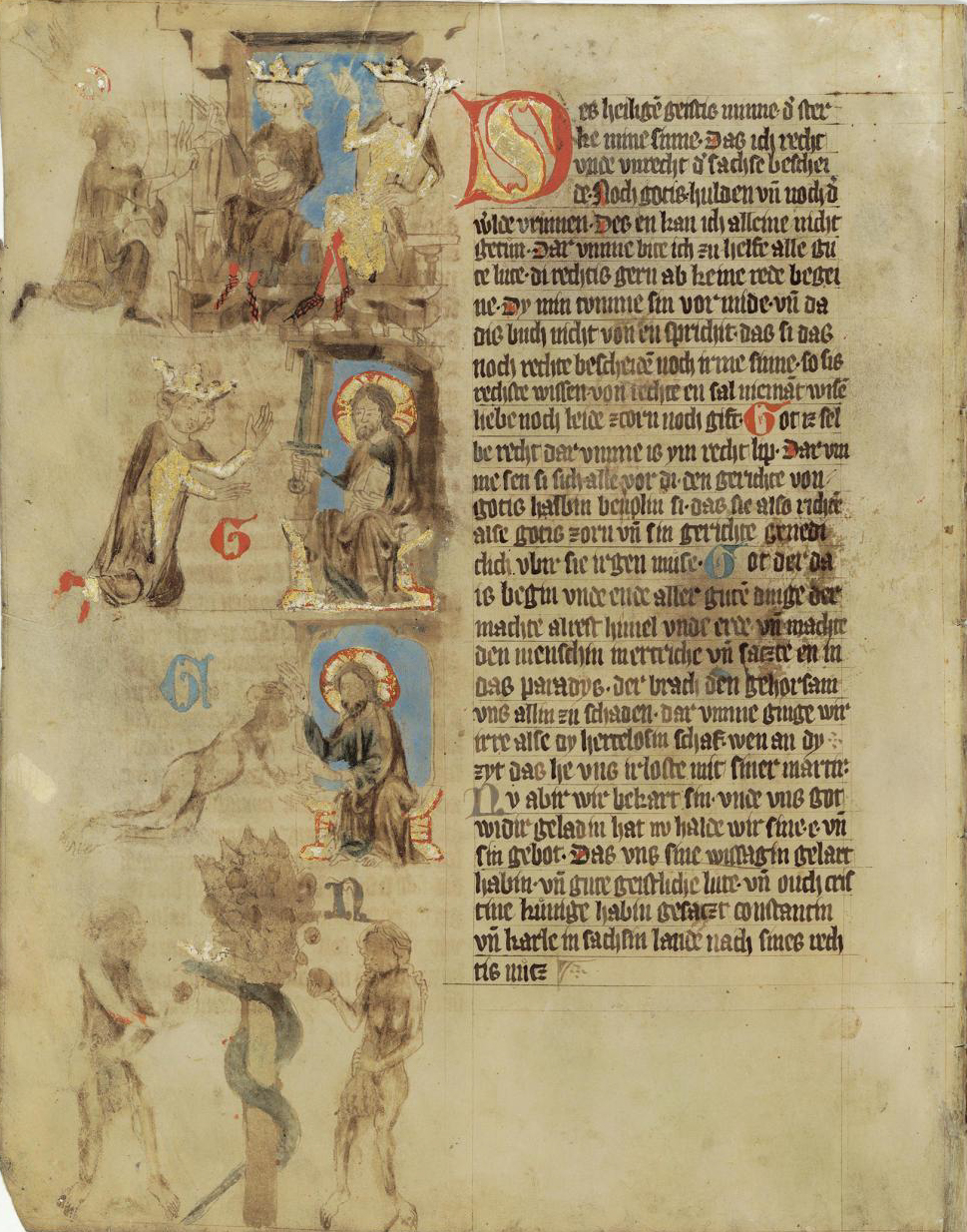

Dresdener Bilderhandschrift

Entstand zwischen 1295 und 1364. Sie hat 924 Bildstreifen und 92 Blätter (ca. 33 x 26 cm). Im Jahre 1574 wird sie im Katalog der Bibliothek des Kurfürsten August (1553-1586) erwähnt. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Codex im Keller des Japanischen Palais gelagert. Hier überstand er den großen Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar 1945. Doch lag das Stück etwa vierzehn Tage lang im Schlammwasser, welches unbemerkt in den Keller eindrang. Die verheerende Folge war der fast gänzliche Verlust der Kolorierung. Allein die aus Blattgold gearbeiteten Teile (Kronen, Zepter, Reliquiare, Initialen) haben das Wasserbad überstanden. Neben diesen ist auch der Text weitgehend erhalten geblieben.

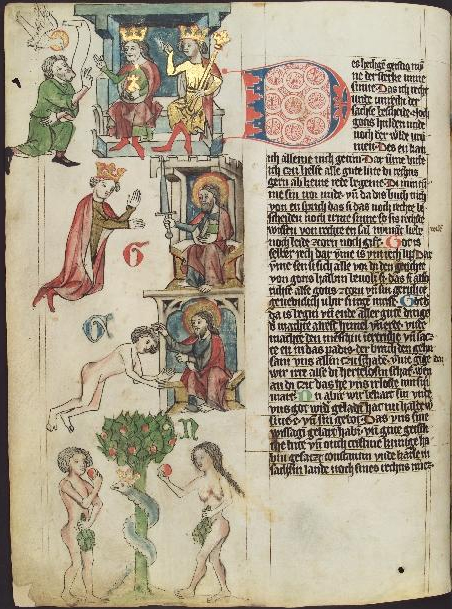

Wolfenbütteler Bilderhandschrift

Entstand zwischen 1348 und 1362/71. Sie hat 776 Bildstreifen und 86 Blätter (ca. 35 x 27 cm). Die Dresdener Bilderhandschrift bildete die Vorlage für die Wolfenbütteler Bilderhandschrift, weshalb sie auch den mitteldeutschen Bilderhandschriften zuzuordnen ist. 1651/52 wurde die Bilderhandschrift vom Herzog August von Braunschweig-Lüneburg (1635 - 1666) für seine Bibliothek erworben und befindet sich noch heute dort (Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel).